Die Schweizer Geschichte

Das Fränkische Reich (500 - 843)

Von 534 an gehörte die heutige Schweiz mehr als 300 Jahre lang zum Fränkischen Reich. Um Genf lebten Burgunder. Sie hatten bereits einen eigenen König gehabt. In Spanien herrschten die Araber. Der größte fränkische König war Karl der Grosse (742-814), der Sohn Pippins III. Er war 26 Jahre alt, als er den Thron bestieg. Er gründete Schulen, förderte die Wissenschaft, die Landwirtschaft und bekümmerte sich selbst um die Veredlung der Obstbäume. Karl der Grosse begab sich auch nach Rom. Am Weihnachtstag des Jahres 800 setzte ihm der Papst die Kaiserkrone auf. Karl der Grosse war nun nicht nur König des Frankenreiches, sondern auch "Kaiser der Römer". Ein großer Teil Europas war in einem Reich vereint. Fast 400 Jahre nach Untergang des Römerreiches war in Europa wieder ein großes Reich entstanden. Im Fränkischen Reich kamen der Adel und der Priesterstand zu großem Ansehen.

Das Burgunderreich (888 -1032)

Im Jahre 843 wurde das Fränkische oder Karolingische Reich in drei Reiche aufgeteilt: in ein Westreich, ein Ostreich und ein Mittelreich. Aus dem Westreich entstand Frankreich, aus dem Ostreich Deutschland. Im südlichen Teil des Mittelreiches bildeten sich Italien und das Burgunderreich. Nur das Burgunderreich besteht heute nicht mehr. Für uns hat das Burgunderreich Bedeutung. Es entstand wieder im Jahre 888. Bald umfasste es das ganze Einzugsgebiet der Rhone mit dem Doubs als Nebenfluss. Auch der heutige Kanton Freiburg gehörte dazu. Das Burgunderreich hatte keine Hauptstadt. Die Könige hielten sich an verschiedenen Orten auf, auch in Murten und Kerzers. Das waren Königspfalzen: Holzhäuser mit Ställen, die von einer Palisade und einem Wassergraben umgeben waren. Wichtige Orte des Burgunderreiches waren Lyon, Genf, Besançon, Payerne (Peterlingen). Payerne wurde wichtiger als Avenches. Payerne bekam ein Kloster und eine der schönsten Kirchen der Schweiz: die Abteikirche. Wahrscheinlich entstanden zu dieser Zeit auch die ersten (Holz-) Burgen (Laupen und Grasburg) und etwas später die ersten Klöster. Die Rodungstätigkeit durch Alemannen ging weiter. Das Greyerzerland wurde ein Grafschaft. Die alte Römerstrasse über Solothurn - Murten - Payerne - Großer St. Bernhard wurde von weltlichen und geistlichen Herrn und von Pilgern benützt.

Burgund kommt zum Deutschen Reich (1032/33)

Der letzte Burgunderkönig, Rudolf III., hatte keine Nachkommen. Ein Verwandter in Frankreich, Graf Odo von Champagne, beanspruchte die Krone für sich. Aber auch der deutsche Kaiser, Konrad II., war ein Verwandter, und er erbte die burgundische Krone. Nach dem Tode Rudolfs III. kam Konrad n. im Februar 1033 nach Payerne und ließ sich in der Abteikirche zum König von Burgund krönen. Graf Odo von Champagne gab nicht auf. Und viele burgundische Adelige hielten zu Ihm. Der Kaiser gammelte Truppen. Diese stürmten und zerstörten die Festung Murten. Dann nahm Konrad II. m Genf noch einmal die Huldigung burgundischer Fürsten und Bischöfe entgegen. Damit war das ganze Gebiet der heutigen Schweiz unter der deutschen Krone vereint, und das Heilige Römische Reich umfasste jetzt neben Deutschland und Italien auch das Königreich Burgund.

Der Bund von 1291

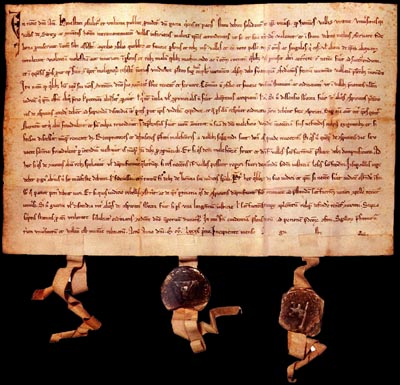

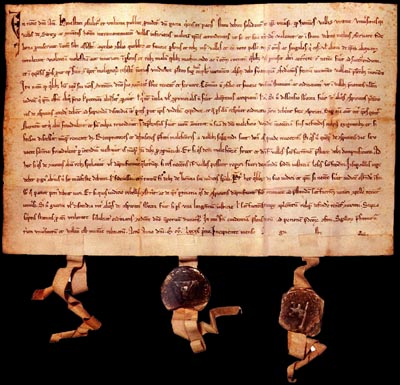

Im Jahre 1231 schenkte Kaiser Friedrich II. den Urnern die Reichsfreiheit. Damit wurde gesagt: Ihr bekommt keine Vögte mehr. Ihr untersteht nun direkt dem Kaiser. Neun Jahre später gab Friedrich II. auch den Schwyzem einen Freiheitsbrief. "Ihr werdet euch", schrieb der Kaiser, "aller Gnade und Gunst, die ein gütiger Herr seinen Untertanen und Getreuen zuwenden soll, erfreuen, solange ihr in Treue und Diensten gegen uns verharret." Auf Friedrich n. folgte nach einem langen Unterbruch Rudolf von Habsburg. Auch er bestätigte den Freiheitsbrief der Urner. Den Schwyzem versprach er kurz vor seinem Tode, nur der Richter des Tales oder er selbst dürften bei ihnen Recht sprechen. Als Rudolf von Habsburg 1291 starb, schlossen die Eidgenossen einen Bund. Früher glaubte man, der Bund sei gegen das Haus Habsburg gerichtet gewesen. Ein Habsburger könnte nach Rudolfs Tod versuchen, Landesherr (Richter) zu werden. Damit wäre die Selbstverwaltung gefährdet gewesen. Heute wird die habsburgische Gefahr von jüngeren Geschichtsforschern bestritten. Jedenfalls waren die Eidgenossen gewillt, ihr Schicksal in eigenen Händen zu behalten. Sie hielten deshalb auch treu zum Kaiser. Mit diesem Bündnis vereinbarten die Eidgenossen, was bei Streit, Totschlag, Brandstiftung, Raub zu tun sei.

Der Bundesbrief von 1291 enthält keinen Hinweis auf die Gründung eines neuen Staates. Man sicherte sich gegenseitig Hilfe im Kriegsfall zu, wollte den Landfrieden bewahren und war sich einig in der Ablehnung fremder Richter.

Im Namen Gottes. Amen.

Alle sollen wissen, dass die Leute von Uri, Schwyz und Unterwaiden in Anbetracht der Arglist der Zeit und damit sie sich eher verteidigen können, einander mit Hilfe, Rat und Tat, mit Leib und Gut beistehen wollen, innerhalb und außerhalb der Täler gegen jeden, der ihnen Gewalttat oder Unrecht zufügen will.

Jedermann soll gemäss seinem Stande seinem Herrn Untertan bleiben und ihm dienen.

Wir nehmen keinen Richter an, der sein Amt um irgendeinen Preis erworben hätte oder der nicht unser Landsmann wäre.

Die aufgestellten Abmachungen sollen, so Gott will, ewig dauern.

Als "Schweizer" bezeichnete man damals Viehhirte, Melker, Knechte. Mit dem Begriff wollte man auch sagen, "Ihr seid ungesittet, roh und wild, und ihr weigert euch, einen Herrn zu haben."